Il 17 maggio p.v. comincerà il processo a Robert Durst, multimiliardario newyorkese ormai 78enne che 40 anni fa ha molto probabilmente assassinato almeno tre persone fra cui la moglie ma che non è mai stato indagato per nulla proprio in quanto multimiliardario. Di per sé sarebbe una truce vicenda umana di cui sarebbe triste doversi occupare, se non fosse che il fascicolo Durst è stato riaperto grazie alla docuserie The Jinx – La vita e le morti di Robert Durst, andata in onda nel 2015, nella quale il miliardario cade in un tranello e confessa i delitti a microfono aperto. Potremmo dire che la docuserie ha sfondato la quarta parete, il cinema ha fatto giustizia laddove la realtà da sola non riusciva. Pare un sogno di Tarantino che diventa realtà.

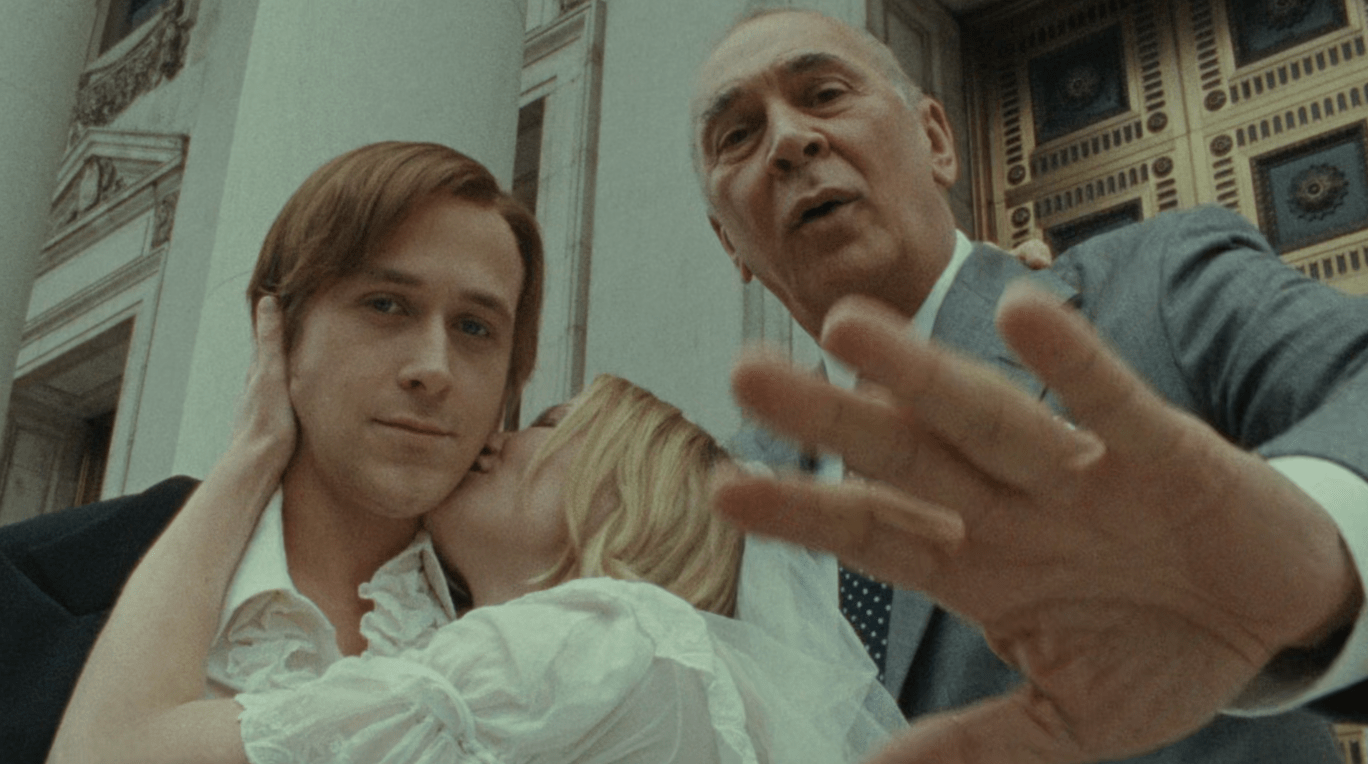

La docuserie – che non ho visto e non so se ho voglia di vedere – è di Andrew Jarecki che non è nuovo a questo tipo di sconfinamenti. Oltre ad avere girato nel 2010, sempre sul caso Durst, il film di fiction All Good Things con Ryan Gosling e Kirsten Dunst, ha diretto molti anni fa il controverso Capturing the Friedmans che all’epoca ho recensito nel mio vecchio blog. Si tratta di un doc all’avanguardia che, mediante il rimontaggio dei chilometri di pellicola all’apparenza innocente che i Friedman avevano l’abitudine di girare nelle feste comandate e nelle vacanze in campeggio, conduce una riflessione sull’immagine, sul fuori scena, sul gesto del documentare e sul ruolo dello spettatore che non hanno niente di meno delle concettualizzazioni portate avanti oggi da Gianfranco Rosi.

Il tema del film, però, ha portato a Jarecki anche parecchi guai, comprensibilmente. La famiglia Friedman era coinvolta in un processo per gravissime molestie a molti bambini. Intendo dire che tutta la famiglia, padre, madre, figli, erano tutti coinvolti. Un argomento troppo delicato per un film forse troppo teorico, difatti Jarecki è stato accusato dai parenti delle vittime di avere omesso dettagli, prove ecc. Io ritengo che il “peccato” di Jarecki sia stato semmai di avere usato una vicenda così tragica per scopi altri rispetto alla vicenda stessa, anche se le ragioni per cui Jarecki se n’è “servito” non sono di secondaria importanza.

Forse per questo, tuttavia, affrontando il caso Durst Jarecki ha ribaltato l’approccio: se con i Friedman il sottinteso era che le immagini sono impotenti nel registrare la realtà, del tutto inadatte a dire qualcosa di vero, come una bolla separata dalla realtà, nel film su Durst finisce col sottoporre la realtà al tribunale delle immagini, visto che il contrario non si può fare.

Qui sotto la recensione di Capturing the Friedmans che ho scritto nel 2005 o giù di lì.

Densissimo di possibili considerazioni, mi limiterò a quelle sull’immagine. L’immagine rimane inerte nel registrare il tutto e il suo contrario, come una pellicola che non s’impressiona. Mosche in un barattolo sono i Friedman davanti alla telecamera, prede del proprio hobby.

Mostrando tutto quel caotico affastellamento di immagini private, pubbliche, vecchie e nuove che i Friedman ossessivamente raccoglievano della loro vita familiare anche dei momenti più critici, ciò che si vuole raccontare è esattamente quello che (forse) è successo al di fuori della scena. Per cui, banalmente, ciò che è osceno: Capturing the Friedmans è un documentario su ciò che non si può guardare. Ma si racconta ciò che è fuori scena anche e soprattutto nel senso di ciò che è avvolto nel buio e quindi sconosciuto.

Ma quando un film è privo di un solido fuori scena, inevitabilmente succede che le immagini si succedono senza filo logico. Ed è questo ciò che succede in Capturing the Friedmans. Non per niente, giocando sul doppio senso di “capturing”, il titolo mette in relazione le controversie del caso giudiziario con la difficoltà di inquadrare davvero questa ambigua famiglia. E il documentario di Jarecki è l’esaltazione della relazione (presente in ogni film) tra ciò che è dentro al quadro della camera e ciò che è fuori, tra l’ossessione dei Friedman di registrare ogni momento della loro vita e ciò che si dice sia rimasto fuori.

Sono quindi immagini caotiche e insensate, portatrici solo ed esclusivamente di incubi e dubbi e che si riassumono nell’esemplare momento della disputa sul significato delle riprese che i tre fratelli Friedman fanno pochi minuti prima dell’ultimo processo, poco prima che Jesse venga rinchiuso in carcere per decenni. La sessuologa che ha aperto il caso le interpreta come indicative della follia del ragazzo; i giovani le spiegano come fisiologica reazione alla tragica insensatezza di ciò che stanno vivendo.

E noi che cosa siamo? Spettatori in senso stretto, quindi contrapposti ed estranei al luogo dell’azione e quindi vicini al punto di vista della dottoressa, o siamo gli spettatori postmoderni che siamo e quindi in grado anche di comprendere la versione dei ragazzi? Qui sta lo snodo, in questo disorientamento dello spettatore che ha perso la sua angolazione e che continua a fare backup a ogni scena.

È un film orfano del suo senso. Da questo punto di vista è un film giusto. Pesantissimo, però. Sicché non lo consiglio.